Читать книгу - "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин"

Аннотация к книге "Алексей Щусев. Архитектор № 1 - Александр Анатольевич Васькин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

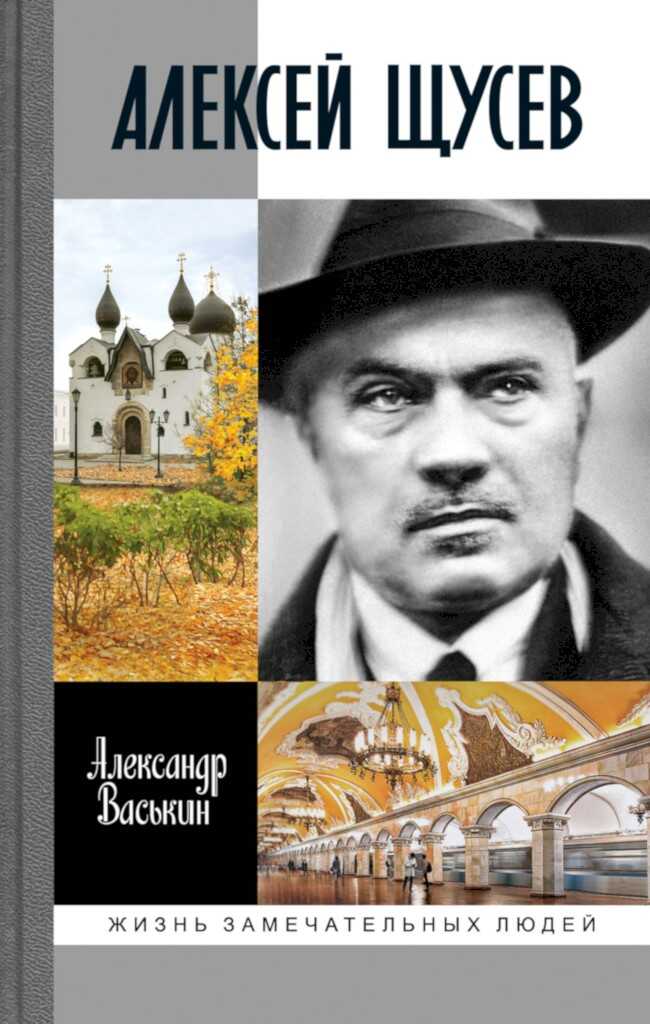

«У красоты рецептов нет!» — любил повторять Алексей Викторович Щусев. Удивительный это был человек. Сооружений, построенных по его проектам, хватило бы на целый город, в котором нашлось бы место храмам и театрам, вокзалам и мостам, станциям метро и гостиницам, жилым домам и санаториям и даже одному мавзолею. И все это сделано с большим вкусом и чувством меры. Но как один архитектор мог все это успеть? Откуда брал силы и где черпал вдохновение, называя себя «вечным стахановцем»? Об этом и рассказывает новая книга писателя и историка Александра Васькина. Фигура Алексея Щусева предстает перед нами на фоне сложной и противоречивой эпохи, в которой творил выдающийся зодчий (а точнее, двух эпох — царской и советской). Он прошел все — огонь, и воду, и медные трубы, пережил взлет и падение, но сумел сохранить человеческое достоинство и собственный творческий почерк. О работе Щусева в России, Италии, Грузии, Украине, Азербайджане, Молдавии, Узбекистане; о его взаимоотношениях с видными деятелями русского искусства — Михаилом Нестеровым, Верой Мухиной, Павлом Кориным, Иваном Жолтовским, Александром Бенуа, Евгением Лансере, Наталией Гончаровой, Николаем Рерихом; о его неосуществленных проектах повествует эта книга. При написании биографии Щусева автор изучил массу архивных документов, многие из которых приводятся и цитируются здесь впервые (в том числе табель с гимназическими оценками и даже трудовая книжка). Книга выходит к 150-летию зодчего.

Сотрудничество с Рерихом значительно обогатило проектную деятельность Щусева, наполнив ее яркими и самобытными красками. Это был незаурядный художник, творчество которого стоит особняком в общей картине русского изобразительного искусства первой половины ХХ века. «Рерих — вот высшая степень современного русского искусства… Манера его письма — могучая, здоровая, такая простая с виду и такая утончённая по существу — меняется в зависимости от изображаемых событий, но всегда раскрывает лепестки одной и той же души, мечтательной и страстной. Своим творчеством Рерих открыл непочатые области духа, которые суждено разрабатывать нашему поколению» [97], — говорил о нем Николай Гумилев.

А Игорь Грабарь признавал, что «Рерих был для всех нас загадкой… Рерих — вообще явление особенное, до того непохожее на все, что мы знаем в русском искусстве, что его фигура выделяется ослепительно ярким пятном на остальном фоне моих воспоминаний о жизни и делах художников давно канувших лет. Рерих, прежде всего, бесспорно блестяще одарен»[98].

Одаренность Щусева и Рериха, в ту пору возглавившего объединение «Мир искусства», способствовала созданию памятника русского храмового зодчества — часовни Святой Анастасии во Пскове, выстроенной в 1911 году у Ольгинского моста. Когда-то на этом месте уже была построена часовня — в 1710 году, деревянная, затем возведенная в камне. Была и простояла она два века, пока в здешних местах не началось строительство моста через реку Великую. Мост из-за высокой земляной насыпи оказался практически над часовней, создав угрозу ее существования и вызвав необходимость возведения специальной подпорной стены. Кроме того, старинному храму, очевидно, потребовался бы чуть ли не ежегодный ремонт. И тогда после всех расчетов выяснилось, что дешевле соорудить новую часовню, с чем местные власти и обратились непосредственно к Щусеву.

Алексей Викторович согласился, запросив не такую уж большую сумму. Он не раз приезжал в любимый Псков на место будущей стройки. Закладка новой часовни состоялась в августе 1911 года. Внешне она — и объем храма, и декоративное оформление — вполне соответствовала своему древнему «псковскому» окружению и ожиданиям заказчиков. Впрочем, вряд ли могло быть по-другому.

В 1912 году часовня Святой Анастасии была полностью отстроена (из местного известняка), но когда Щусев обратился к Рериху с предложением о сотрудничестве? Вероятно, еще до окончания строительства. Ибо в Отделе рукописей ГТГ хранится его письмо Грабарю от 1 августа 1911 года, в котором находим такую фразу: «Часовню [Св. Анастасии в Пскове] украсить подумаю с Чириковым, хотя на богомазов надо ухлопывать время, за которое я как архитектор ничего не получу, ради искусства только…» Упомянутый Григорий Осипович Чириков — это один из видных русских иконописцев и реставратор. С Щусевым они не раз сотрудничали.

Чириков и призван был расписать часовню по эскизам Рериха — три стены и свод (на четвертой южной стене располагался алтарь). Николай Константинович изобразил на своих эскизах в том числе Нерукотворного Спаса с ангелами (для северной стены), а по бокам от входа в часовню — коленопреклоненных святых князей и небесных покровителей Пскова Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. Что же касается эскиза потолка, то его Рерих исполнил на близкую ему тему христианского космоса, изобразив небосвод, Луну, Солнце и звезды. Центром композиции стало символическое изображение Святого Духа в виде голубя, окруженного серафимами и херувимами. Освятили часовню в 1913 году.

Дальнейшая судьба этого интереснейшего памятника оказалась весьма драматичной. После закрытия часовни в 1924 году чего в ней только не было — касса кинотеатра, киоск, даже керосин продавали. Закоптили и фрески по эскизам Рериха. Свой вклад в разрушение внесла и Великая Отечественная война. Но, видно, прочность в свое детище Щусев вложил большую. В полуразрушенном виде храм простоял до конца 1960-х годов, когда его собрались снести. Лишь благодаря найденным доказательствам — установленному авторству Щусева и Рериха — удалось присвоить часовне охранный статус. Ее распилили на две части и таким образом перенесли на берег реки Великой (не без последствий!). На новом месте началась реставрация и восстановление барабана и церковной главы с православным крестом, расчистка росписи. Сегодня часовня Святой Анастасии — объект культурного наследия федерального значения — вновь остро нуждается в реставрации.

А эскизы Николая Рериха хранятся в Русском музее. Сам же Николай Константинович был об Алексее Викторовиче высочайшего мнения, не стесняясь восхищаться его «истинно монументальным дарованием», будучи убежденным, что оно «со временем причислится к сокровищам Руси».

Щусев и Наталия Гончарова

Обретенная Щусевым глубина познаний в области истории мирового искусства позволила ему максимально широко и демократично применять в своих проектах самые разные творческие новации. Зодчий не боялся приглашать к участию в своих проектах мастеров, исповедующих диаметрально противоположные художественные принципы. С одной стороны — Нестеров, Корин, Конёнков, с другой — Добужинский, Петров-Водкин, Шухаев. Одной из малоизвестных страниц творчества Щусева является его сотрудничество с Наталией Гончаровой, ведущим русским художником-авангардистом первой половины XX века.

Что могло привлечь Щусева в картинах Гончаровой? Она искала вдохновение в творчестве народных мастеров, а лубок был живоносным источником ее новаторских поисков. Увлечение примитивизмом позволило художнице создать свой, особый язык, характеризующийся ясностью и простотой изложения. Пережив испытание различными течениями (кубизмом и футуризмом), Гончарова осталась поклонницей неповторимого стиля — так называемого лучизма или декоративного абстракционизма. Яркость, красочность, сочность, выразительность — вот явные признаки самобытного творчества Наталии Гончаровой, роднящие ее с работами Щусева.

В своем стремлении опираться на народное творчество, особенно при разработке проектов в различных национальных стилях, Щусев увидел в Гончаровой единомышленницу. И когда в 1912 году он получил заказ от своей знакомой Е. И. Апостолопуло на постройку храма в молдавском селе Кугурешты, то недолго думая пригласил для его росписи Наталию Гончарову.

Храм Святой Троицы не похож на все другие церковные постройки Щусева, прежде всего, потому, что зодчий опирался не на неорусский стиль, а на сохранившиеся образцы древней бессарабской архитектуры. Как и у запомнившихся ему с детства храмов Кишинева, одноглавая церковь Святой Троицы в Кугурештах «покрыта „опрокинутым колокольчиком“ — формой, столь распространенной в архитектуре церквей Молдавии. Местный „рваный“ камень, кирпич и черепица составляют оригинальное фактурное и цветное богатство архитектуры храма. Своеобразие форм карнизных профилей, параболическая арка в первом ярусе колокольни, стрельчатая аркада притвора, двойная аркатура главы — все вместе придает церкви характерный местный колорит. Декоративная резьба иконостаса церкви, выполненная по рисункам Щусева, содержит мотивы, характерные для молдавской растительности. Зодчий и здесь остался верным себе, считая непременным своим долгом следовать местным традициям и художественным взглядам»[99].

По задумке Щусева, росписи Гончаровой должны были украсить фасад храма. Основной темой фресок служили изображения Святой Троицы, святых Иоанна

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут